《2024.2.9》

アムステルダムでは、絶対に行かなければいけないと思っていた場所がありました。

それが、“アンネ・フランクの家”です。

アンネフランクの家とは

アンネ・フランクが誰だか分からないという人はほとんどいないでしょう。

第二次世界大戦中に、ユダヤ人迫害の被害者となり命を落とした少女です。

アンネは、ドイツのフランクフルトでユダヤ人の両親のもとに生まれました。

ナチスの反ユダヤ政策から逃れるべく、一家はアンネが幼少の頃に隣国オランダのアムステルダムに移住します。

しかし、1940年にオランダ軍はドイツに降伏。

これにより、オランダもナチスの支配下となりました。

1942年、アンネの姉のマルゴットにナチスからの召集令状が届いたのをきっかけに、一家は父オットーの会社の建物の裏にある隠れ家に移動し、潜伏生活を始めます。

アンネはここで2年もの間家族と共に隠れ家生活を送りますが、その間にもユダヤ人を取り巻く状況は悪化していきました。

ヨーロッパ中のユダヤ人が拘束され強制収容所へと送られる中、1944年8月にはついに隠れ家の存在が警察に知られてしまいます。

アンネ一家は逮捕されたのち強制収容所へと送られました。

劣悪な環境の収容所でアンネはチフスに罹患し、15歳で命を落とします。

彼女が隠れ家で綴っていた日記は、家族で唯一生き残った父オットーにより書籍化され世界中で出版されました。

そして、アンネが2年間を過ごした隠れ家は、戦後に博物館として整備され、一般公開されました。

それが、これから行く“アンネ・フランクの家”です。

チケット購入方法

チケットは、公式HPから事前予約が必須です。

アンネ・フランクの家のチケットはかなり早くから売り切れます。

私も2週間前にはチケットを購入したのですが、その時点で空きがあったのはすでに夕方17時以降の時間帯だけでした。

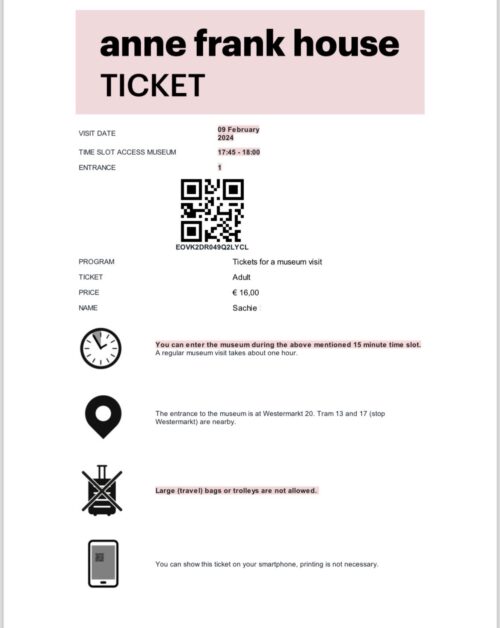

こちらがそのチケットです。

料金は16ユーロ。

指定の15分間の間に入場しなくてはいけないため、遅れないように注意が必要です。

アンネ・フランクの家の場所

アンネ・フランクの家は、街の中心のダム広場から徒歩で10分ちょっとのところにあります。

Google mapで“アンネ・フランクの家”と日本語で検索しても出てきます。

上の写真の右側のとてもモダンな建物に入り口があります。

“実際にアンネが住んでいた家を博物館にしているのだから、古い建物に違いない”という先入観を持っていたため、まさかこんな現代風の建物が入り口だとは思わず一度素通りしてしまいました。

建物の周りの人混みと、“anne frank huis”と書かれた旗が目印です。

内部の様子と感想

入り口を入ると、荷物を預ける無料のクロークがあります。

ここで、リュックと上着を預けます。

クロークの横にはオーディオガイドの貸し出しブースがあります。

料金は入場料に含まれていて、日本語もあります。

そのあとは、上の写真のゲートを通り中へと進みます。

ここから先は、一切写真撮影は禁止です。

各部屋には音声ガイドの再生ポイントを表すナンバープレートがあり、近付くと音声ガイドが始まるという仕組みになっています。

見学ルートのはじめは、アンネが日記に残した言葉や隠れ家生活に至った経緯などを辿るブースからスタートしました。

皆音声ガイドに集中しているため、部屋は大勢の人がいるにもかかわらず静まりかえっていて重い空気にも感じられます。

進んでいくと、隠れ家のカモフラージュとなっていた本棚の回転扉が当時の姿のまま残されています。

その先は、アンネが2年間を過ごした実際の隠れ家の建物へと入っていきます。

建物は決して広くはありませんが、思ったほど狭くもありませんでした。

しかしこれは、家具などが一切置かれていないのでそう感じるのかもしれません。

当時使用されていたテーブルや椅子、ベッドなどあらゆる家具や日用品は、全てナチスが没収してしまった為、現在残されているのは部屋そのもののみなのです。

アンネはここで、両親と姉、父の同僚の3人家族と歯医者のフリッツさんの計8人で暮らしていました。

アンネの寝室は歯医者のフリッツさんと相部屋だったそうです。

その寝室にも入ることができるのですが、そこは2人でシェアするにはあまりにも狭い空間でした。

アンネは日記によくフリッツさんに対する愚痴を書き込んでいたようですが、10代の少女があんな狭い空間で中年男性と相部屋をさせられたのでは不満を漏らしたくなるのも当然です。

寝室にも家具などは一切残っていませんでしたが、壁にはアンネが貼った写真やポスターなどが残っていました。

閉鎖された隠れ家の中で、少しでも気分が明るくなるように部屋を好きな物で飾った少女の様子が目に浮かびます。

アンネの寝室の隣にはトイレがありました。

水洗だったそうですが、音で気配を悟られては困るので、流せるのは夜間から早朝にかけてのみだったそうです。

隠れ家のあとは、アンネ一家が逮捕されてから収容所に送られるまでの様子や、収容所でのくらしなどが、生存者の証言なども交えて展示されています。

そしてその先には、アンネが隠れ家で綴った日記の現物もありました。

赤のチェック柄の可愛らしいノートです。

隠れ家生活ではノートも貴重だったからか、日記にはとても小さな字でびっしりと文字が綴られていました。

オーディオガイドツアーはアンネの日記がある部屋で終了となります。

その先には、アンネ一家の写真が数多く展示されたブースがありました。

写真の中のアンネや家族はにこやかで、その後不衛生な収容所で瘦せ衰えて命を落とすなどとは想像もしていなかっただろうと胸が苦しくなりました。

上の写真は、アウシュビッツの博物館に展示してあった写真です。

ナチスの迫害政策が始まる前のオランダで撮られた一枚で、左から2番目がアンネです。

アンネは友達と遊ぶのが大好きな、活発な女の子だったそうです。

映画が大好きで人気のハリウッドスターの写真を集めたり、思春期になってからは男の子とデートに行ったり母親に反抗して対立したりもしていたようです。

その様子からは、彼女が普通の一人の女の子だったことが分かります。

現代に生きる私たちは、過去の悲惨な出来事を見聞きしてもどこか別の世界の出来事のように捉えがちではないでしょうか。

実際私はこれまで、悲惨な戦争体験などを聞いても心のどこかで“そういう時代だったんだな…”で終わらせていたところがありました。

しかし、今回アンネという一人の少女の生涯を辿りその言葉を聞いたことで、“生きた時代は違えど彼女が私たちと同じように幸せを望む普通の一人の少女だった”ということを改めて感じました。

アンネは、日記が有名になったことでその存在を世界中に知られることとなりました。

しかし、被害者はアンネだけではないということを忘れてはいけません。

アンネの他に命を奪われた何万人ものユダヤ人の人たちだって、アンネと同じように希望や望み、絶望や怒りなど様々な感情を持ち、生きたいと願いながら命を落としていったのに違いありません。

決してアンネだけが特別だったのではなく、亡くなった全ての人には人生史があり、願いがあったはずです。

亡くなったユダヤ人の被害者の人たちが現代人に望むことはなんでしょうか?

実際にはそのような事は知りようも無いし、そのような事を想像すること自体おこがましいことなのかもしれません。

しかしきっと、『同じことを繰り返すな』と言いたいだろうと思うのは私だけでしょうか。

現在のイスラエル・パレスチナ紛争は、彼らの目にはどう映るでしょうか。

現在の日本に暮らす私たちは、日々戦争や迫害の被害に怯えるようなことはありません。

しかし、世界に目を向ければ、現在も紛争や迫害は決して無くなってはいません。

『平和な時代の日本に生まれて良かった』『何不自由ない毎日に感謝して毎日を大切に生きよう』と改めて感じることも大切でしょう。

しかし、それだけで終わるのではなく、過去に何が起きたのか?そして現在何が起きているのか?を知ろうとする姿勢を持ち続けるのが、私たちが平和のために出来る第一歩ではないかと思います。

アウシュビッツ収容所でも感じたことですが、アンネ・フランクの家の訪問は改めてそのようなことを考える貴重な機会となりました。

アムステルダムに行かれる方には、ぜひ足を運んでみてほしい場所です。

・・・・・・・・・・・・・

次回は、風車が並ぶオランダらしい風景を見に、アムステルダム近郊のザーンセスカンスという場所に行ってみます。

当ブログは、にほんブログ村のランキングに参加しています。

↓のバナーをクリックして、皆様の一票をぜひよろしくお願いいたします。

コメント

いつも楽しい世界一周の記事を読ませていただいています。ついにアムステルダムのアンネフランクの家に行かれたんですね!絶対に行きたい場所の1つです。事前予約必須など、SACHIEさんの記事は実際に現地に行くときに有用な記事ばかりで本当に感謝してます。私も数年後に世界一周するときにはSACHIEさんの記事を見ながら宿を決めたりしようと思っています。今はもう日本に戻られた頃でしょうか?無事に楽しく世界一周達成できることをお祈りしています!

大変嬉しいコメントをいただき、ありがとうございます。

お察しの通り、リアルタイムは無事に日本に帰国しております。

数年後に世界一周行かれるんですね!きっと刺激的で楽しい日々が待っていると思います^^

観光地や交通手段などに関する情報は短期間の間にも変更があったりするので、行かれる時は最新情報をご確認されることをお勧めいたします。

当ブログは、一個人の旅ブログとしてご覧いただけますと幸いです!