《2024.1.27》

美術好きならウィーンに来たら絶対に外せないスポットが、美術史美術館!

かつてヨーロッパ中を牛耳ったハプスブルク家のコレクションをはじめ、歴史的価値のある美術品や有名な絵画などがどっさりと収蔵されている巨大美術館です。

実はわたくし、絵画鑑賞という崇高な趣味がございまして。

……というのは嘘ですが、この美術館にはかねてからぜひ一目見てみたかった作品が収蔵されているので、前々から来てみたいと思っていたのです。

1891に開館したというこの美術館。

外観からして重厚感たっぷりです。

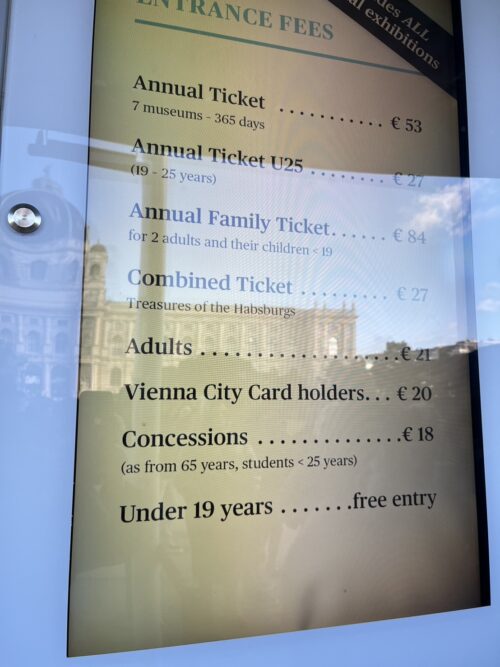

早速チケットを購入していきます。

チケットは大人21ユーロ(約3400円)。

もちろんカード払いも可能。

中々ぎゃふんとくるお値段ではありますが、世界屈指のコレクションをこのお値段で見られると思えばむしろお安いのかもしれません。

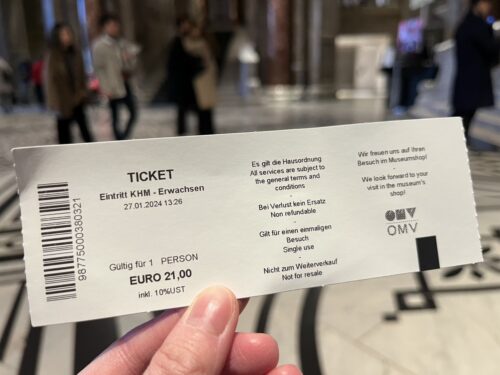

こちらが購入したチケット。

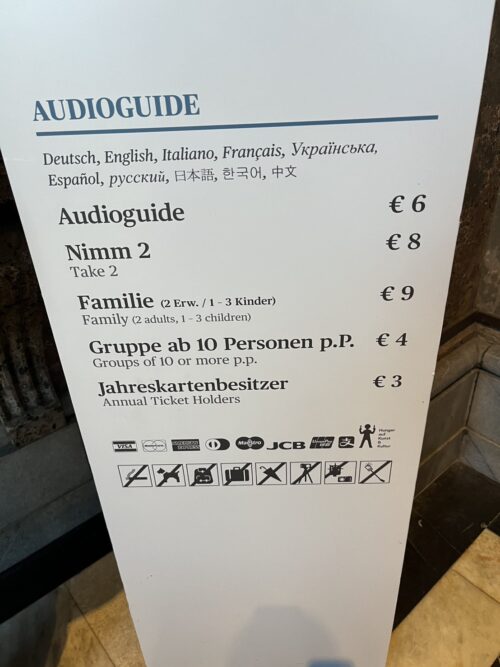

日本語オーディオガイドの貸し出しもありましたが、6ユーロかかるので悩んだ末にパス。

さぁ、チケットもゲットしたので早速入場していきます!

美術史美術館の展示フロアは3階建ての構造になっています。

まずは一番下の階から順に見ていきたいと思います。

一番下のフロアには、古代ローマや古代ギリシャ、古代エジプトなどのあれこれが展示されています。

上の写真は古代ローマのものと思われる彫刻たちです。

こちらは古代エジプトの展示。

『わざわざエジプト行かなくてもここで十分なんじゃないか』と思わせるくらい数多くの展示品があります。

余談ですが、ハプスブルグ家は代々死後に肉体と内臓と心臓を分けて埋葬する習慣があったそうで、これは古代エジプトからも多少影響を受けたのではないか、、と言われているとかなんとか。

ヨーロッパの貴族とエジプトのファラオに、こんな意外な接点があったとは。

さて、豪華絢爛な階段を上り、有名絵画が多数展示されている中間階の絵画フロアに行ってみたいと思います。

まるで宮殿のような内装。

階段ホールの天井は、有名画家クリムトの作品が描かれていることで有名なんだそうです。

中央の青っぽい部分がそれだと思い込んで写真を激写していましたが、クリムト作品はその下の部分だったっぽいです。

視力が低下気味なのでよく見えず。

まぁよく見えていたからと言ってその価値を見抜けたかどうかは定かではありません。

絵画フロアは、いくつも連なる展示室に無数の作品が展示されています。

1点1点丁寧に見ていくといくら時間があっても足りなそうなので、よく知らない作品はさらっと鑑賞。

この作品は“見たことあるかも”と感じる方も多いのではないでしょうか。

ベラスケスという有名画家によって描かれた『ピンクのドレスのマルガリータ王女』という作品です。

マルガリータ王女は、ハプスブルグ家のスペイン分家に生まれた王女です。

この肖像画は、オーストリアのハプスブルグ本家に嫁ぐ際のお見合い写真的な感じで、相手方に送られたものだそう。

結局マルガリータ王女は15歳で本家に嫁に行くのですが、そのお相手はまさかの自分の叔父。

21歳までに6回も出産したものの、近親婚の為か1人を除いて産まれた子供は皆死んでしまい、彼女自身も出産が原因で21歳の若さで亡くなってしまったのだそうです。

今聞くとなんてひどい話だろうと思いますが、その時代にはよくあることだったのでしょう。

そのような歴史的背景も頭に入れた上で見てみると、なんとなく王女の表情からは憂いが感じられるような気もします。

この肖像画は、マルガリータ王女の3歳、5歳、8歳の姿を描いた3本立てになっています。

美術史美術館に来たなら必見作品の一つです。

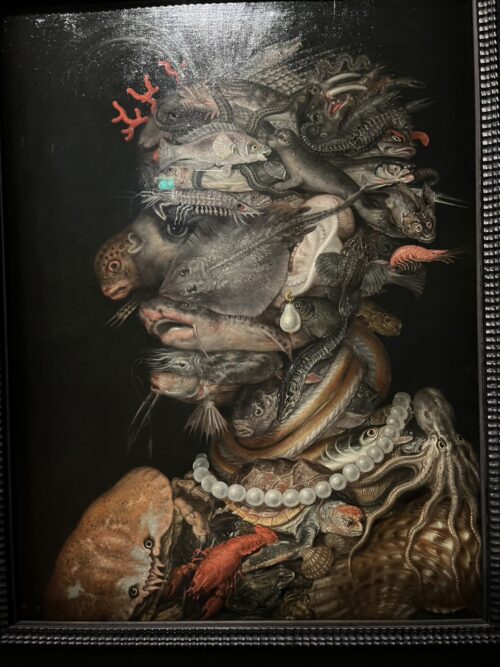

広い絵画フロアをふらふらと彷徨っていると、一際インパクトのある作品に出合いました。

こちらは、アルチンボルトという画家作の『水』という作品だそうです。

海の生き物がうじゃうじゃと寄せ集まって出来上がった人間の横顔は、なんとも不気味だけど目を離せなくなる魅力があります。

アルチンボルトは、ハプスブルグ家お抱えの画家で、絵画のみならず宮廷内のデザインや祝祭の演出なども任せられる凄腕芸術家だったのだそうです。

現代でもその作品は高く評価されており、過去には上野でも企画展示が行われたことがあるそう。

美術史美術館には、この『水』以外にもアルチンボルド作品が複数収蔵されているので、そちらも必見。

どれも大変不気味で美しい作品ばかりです。

続いて目を留めたのは、こちらの作品。

“なんか見たことある気がするなー”と思ったら、ルネサンス三大巨匠のひとりと言われるラファエロの『牧場の聖母』という作品でした。

なんと柔らかい筆触でしょう。

思わず幼いイエスさまのもち肌にスリスリしたくなります。

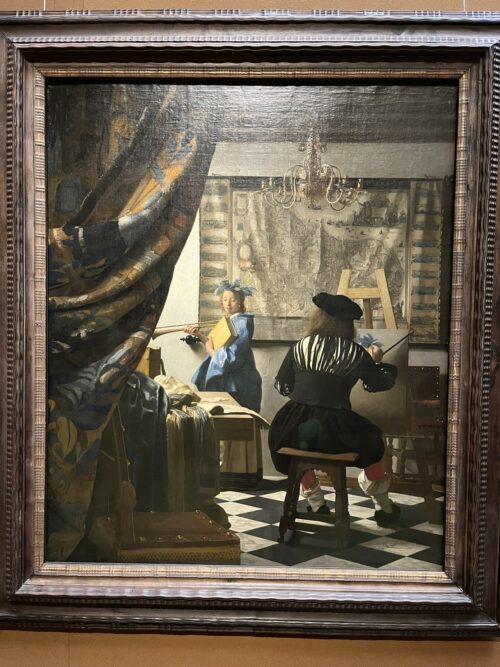

こちらは日本でも人気が高いフェルメールの作品『絵画芸術』です。

フェルメールは生前全く人気が出ず、その作品は世界中で30数点しか残っていないのだそうです。

この『絵画芸術』はフェルメール自身が大変気に入っていた作品で、借金に追われても決して手放さず、死ぬまで自分の元に残していたものなんだとか。

さて、そろそろこの美術館の一番の見どころと言っても過言ではない展示室に移動していきたいと思います。

私がこの美術館に来た一番の目的も、この展示室です。

こちらがその展示室。

16世紀のネーデルランド出身の画家であるピーテル・ブリューゲル(父)の作品が12点展示されています。

彼の油絵は全部で40作品ほどしか知られていなので、この展示室にはその4分の1以上が集まっているということになります。

ちなみに、なぜ名前のあと(父)が付いているのかというと、彼は息子と同姓同名で、息子も画家として活躍した人物だった為、両者を区別するためです。

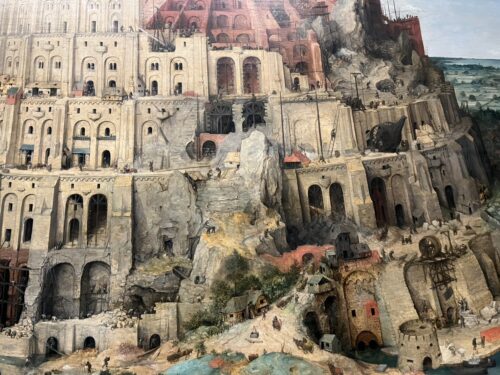

「ピーテル・ブリューゲル?聞いたこともないんですけど。」という方も、この作品は何となく見たことがある気がするのではないのでしょうか。

ピーテル・ブリューゲル(父)の代表作の一つ『バベルの塔』です。

バベルの塔とは旧約聖書に登場する伝説上の建物です。

人間が“天に届くほどの高い塔”を建てようとしていることを知り、神様は大激怒。

“そんな思いあがったことを企てるのならば、こうしてやる!”と、人間の言語を単一ではなくして、人間同士の意思の疎通を困難にさせたと言われているそうです。

つまり、私が言葉の壁に阻まれてイケメンヨーロピアンの彼氏をつかまえられないのも、バベルの塔のせいというわけです。

ブリューゲル作品の驚くべきポイントはその細かさ。

写真ではよく伝わりませんが、人や植物、塔に積み上げられていくレンガの一つひとつまでが精密に描かれています。

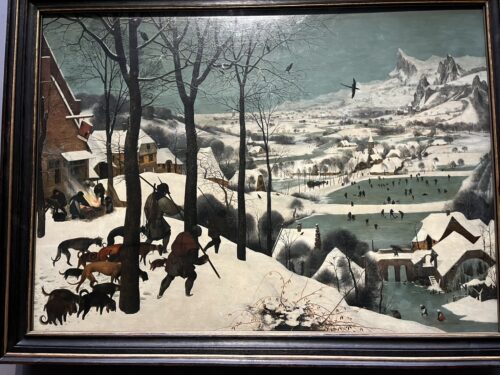

こちらも大変有名なブリューゲル作品『雪中の狩人』です。

私の中では、中学校の美術の教科書に載っていた憧れの作品の一つ。

実物を見られる日が来るなんて、ありがたき幸せであります。

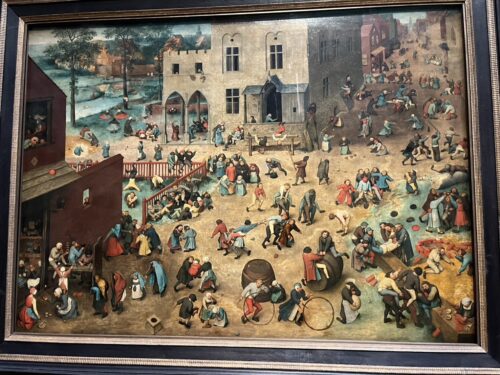

そして、私が一番見たかったのが、こちら。

同じくブリューゲル作の『子供の遊戯』です。

この絵には、様々な遊びに興じる子供たちが描かれています。

描かれた遊びの数は80以上!実際のその当時の子供たちが遊んでいたものばかりだそうです。

この作品は、一般的には以下のような解釈がされているそう。

画家の意図は、単に子供の遊戯を百科事典的に寄せ集めて示すことではなく、遊戯に打ち込む子供の真剣さと、一見それよりも重要な仕事に注ぐ大人の真剣さとを同列に並べることにあったと考えられる。神の目から見れば、子供の遊びも大人の仕事も重要さでは変わらないということである。

逆にいえば、市役所とも思われる大きな建物が子供たちで占められていることは、市政を取り仕切っている大人たちが神の目から見れば子供同然だという暗喩とも考えられる。

(ウィキペディアより抜粋)

まぁブリューゲル父本人は何もコメントを残していないので、本当の画家の意図は誰にも分かりません。

それにしてもこの絵、『子供の遊戯』というタイトルに相反して、子供たちの可愛らしい笑顔みたいな描写が一切ないんですよね。

感じられるのは、まるでスポーツの試合の一場面のような躍動感と真剣さ。

というか、頭と体の大きさの比率的に、描かれている人物の半分くらいは実は大人なのでは?という気もします。

個人的には、ブリューゲル(父)は『みんな、大人になったって子供が遊びに夢中になる時みたいな気持ちを忘れないでいようぜ!』と言いたかったのではないかという気もします。(知らんけど)

私自身、子供の時に誰もが持っている夢中で遊びに興じるような気持ちは、老いるまで忘れないでいたいなぁと思ったりしています。

…いやなにも、大人になっても馬飛びや鬼ごっこに夢中になっていたいと言っているのではありません。

ただ、子供が遊びに夢中になっている時のような高揚感や、真剣に何かに打ち込む時のキラキラした眼差しみたいなものは、大人になったって持ち続けられるものなのではないかと思うのです。

この絵は、何となくそんな気持ちを私に思い出させてくれました。

美術史美術館の中には、カフェも併設されています。

カフェなんて聞くと休憩がてら気軽に利用できるような気になってしまいますが、こちらのカフェはもはや宮殿。

舞踏会でもはじまりそうな超豪華装飾満載の吹き抜け空間にテーブルが並んでいます。

ここは、『世界で最も美しいカフェ』などと称されているのだそうです。

同じようなネーミングのカフェが世界中にあと5つくらいはありそうな気が気がしますが。

コーヒー一杯7ユーロ以上するようですし、こんな格式高そうなところでお茶しても逆にくつろげないので見学のみで終了。

いつか、こんな超高級カフェが似合うような気品あふれる女になりたいものです。

ロビー周辺にはグッズ販売店もあり。

より有名な作品ほどグッズ化されやすいので、この店内を見れば、この美術館の推し作品を一通り知ることが出来ます。

これにて美術史美術館の見学は終了。

掛かった時間は全部で約5時間。

気になる作品に的を絞って回ってもこれだけの時間が掛かったので、よりじっくり見たければ丸一日かかりそうです。

価値ある芸術作品鑑賞で心を満たした後は、オーストリアビールで胃袋を満たします。

物価高いのにビールだけは安いのほんと助かります。

美術史美術館、入場前は正直“21ユーロなんて高すぎるんじゃないか”などと思っていましたが、実際に見てみると、21ユーロなんてむしろ安いんじゃないかと思うくらい見どころがぎっしり詰まった美術館でした。

興味がある方は、迷わず足を運んでみることをぜひおすすめいたします♪

本日の記事は以上。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当ブログはにほんブログ村のランキングに参加しています。

↓のバナーをクリックして、皆様の一票をぜひよろしくお願いいたします。

コメント